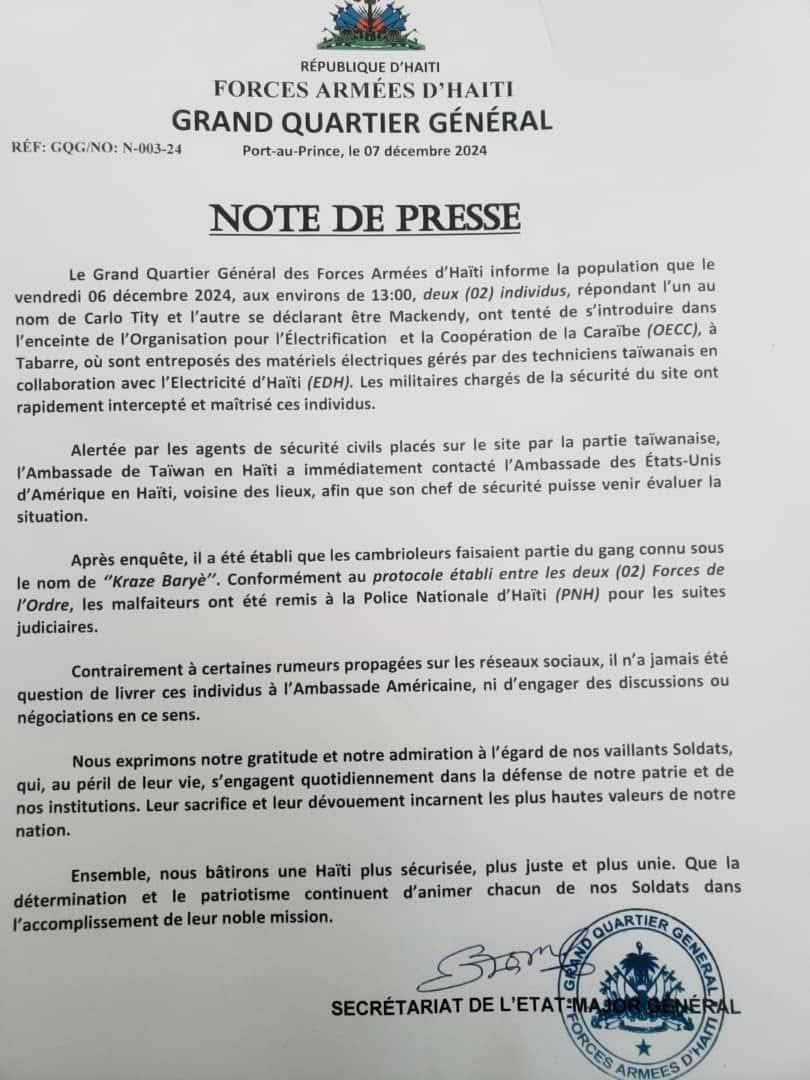

Le 7 décembre 2024, le Grand Quartier Général des Forces Armées d’Haïti (FAd’H) a publié un communiqué visant à éclaircir les circonstances entourant une tentative d’intrusion sur le site stratégique de l’Organisation pour l’Électrification et la Coopération de la Caraïbe (OECC) à Tabarre. Si l’objectif affiché était de rassurer la population et de démentir des rumeurs d’ingérence étrangère, le contenu du communiqué soulève des questions sur l’autonomie des autorités locales et la place des acteurs étrangers dans la gestion des affaires haïtiennes.

Un site stratégique sous supervision étrangère

Selon le communiqué, l’incident s’est déroulé le vendredi 6 décembre 2024. Deux individus, identifiés comme membres du gang « Kraze Baryè », ont tenté de s’introduire sur le site de l’OECC, où sont entreposés des matériels électriques sous la gestion de techniciens taïwanais, en collaboration avec l’Électricité d’Haïti (EDH). L’intervention rapide des militaires a permis de maîtriser les suspects, qui ont ensuite été remis à la Police Nationale d’Haïti (PNH).

Cependant, un détail attire l’attention : la gestion technique de cette infrastructure critique est assurée par des experts taïwanais. Ce partenariat, bien que présenté comme une aide technique, témoigne d’une dépendance d’Haïti à des acteurs étrangers pour la gestion de secteurs stratégiques comme l’énergie.

La coordination entre Taïwan et les États-Unis

Un autre point notable est l’implication directe de l’Ambassade de Taïwan et de l’Ambassade des États-Unis dans cet événement. Le communiqué indique :

« Alertée par les agents de sécurité civils placés sur le site par la partie taïwanaise, l’Ambassade de Taïwan en Haïti a immédiatement contacté l’Ambassade des États-Unis d’Amérique en Haïti, voisine des lieux, afin que son chef de sécurité puisse venir évaluer la situation. »

Cette intervention conjointe, bien qu’expliquée comme une démarche pour garantir la sécurité, interroge sur la capacité des forces locales à gérer des crises de manière autonome. Pourquoi une évaluation par un chef de sécurité américain était-elle nécessaire si les forces haïtiennes avaient déjà pris le contrôle de la situation ?

Ingérences

Extrait :

« Alertée par les agents de sécurité civils placés sur le site par la partie taïwanaise, l’Ambassade de Taïwan en Haïti a immédiatement contacté l’Ambassade des États-Unis d’Amérique en Haïti, voisine des lieux, afin que son chef de sécurité puisse venir évaluer la situation. »

Analyse :

- Coordination inhabituelle entre ambassades :

- Cet extrait montre que l’Ambassade de Taïwan a pris l’initiative de contacter l’Ambassade américaine, qui est intervenue par l’envoi de son chef de sécurité. Cela dépasse le simple rôle diplomatique et s’immisce dans la gestion sécuritaire d’un événement qui aurait dû être exclusivement pris en charge par les autorités locales.

- Une autorité locale mise en retrait ?

- En impliquant directement le chef de sécurité d’une ambassade étrangère dans l’évaluation de la situation, ce geste pourrait être interprété comme un doute sur la capacité des forces haïtiennes à gérer pleinement un incident sur leur territoire. Cela met en question l’autonomie des institutions haïtiennes dans des affaires nationales.

- Signaux d’une ingérence américaine :

- Bien que le communiqué démente explicitement toute négociation ou remise des individus à l’Ambassade américaine, l’implication de son personnel de sécurité dans une affaire qui relève de la souveraineté haïtienne soulève des interrogations sur la frontière entre l’assistance et l’ingérence

Le démenti face aux rumeurs d’ingérence

En réaction à des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, le communiqué précise :

« Contrairement à certaines rumeurs propagées sur les réseaux sociaux, il n’a jamais été question de livrer ces individus à l’Ambassade Américaine, ni d’engager des discussions ou négociations en ce sens. »

Cette clarification, bien qu’importante, révèle que l’idée d’une ingérence américaine était suffisamment répandue pour nécessiter un démenti officiel. Cela soulève une autre question : qu’est-ce qui a pu alimenter ces suspicions dans l’opinion publique ?

Une perception d’autonomie fragilisée

Si l’intention de la FAd’H était de rassurer, le communiqué met néanmoins en lumière plusieurs fragilités :

- Le rôle prédominant des partenaires étrangers : La gestion d’un site stratégique par des techniciens taïwanais et l’implication rapide de l’Ambassade américaine renforcent l’idée que des acteurs externes jouent un rôle clé dans des domaines cruciaux.

- Une dépendance sécuritaire ? : La coordination entre Taïwan et les États-Unis pour évaluer la situation pourrait être perçue comme un manque de confiance dans les institutions locales.

- Un narratif qui nourrit les spéculations : En insistant sur le démenti des rumeurs, le communiqué laisse entendre que ces dernières ont un certain fondement ou qu’elles reflètent une méfiance généralisée envers les relations entre Haïti et ses partenaires étrangers.

Le défi de la souveraineté haïtienne

Cet événement illustre une réalité complexe : la souveraineté d’Haïti est mise à l’épreuve par des partenariats techniques et sécuritaires qui, bien qu’utiles, accentuent la dépendance du pays vis-à-vis de puissances étrangères. Si la FAd’H a réussi à neutraliser les intrus et à éviter un drame, le rôle des ambassades dans la gestion de cette crise continue d’alimenter des débats sur l’ingérence et l’autonomie des institutions haïtiennes.

Pour construire une Haïti réellement indépendante et sécurisée, il est essentiel que les autorités locales renforcent leurs capacités tout en définissant clairement les limites des interventions étrangères. Car si l’aide internationale est parfois nécessaire, elle ne doit jamais devenir un substitut à la souveraineté nationale.